Mumiengeschichten

Die Vorstellung von Mumien ist mit dem alten Ägypten untrennbar verbunden.

Jahrtausende alte menschliche Körper, das leibhaftige Gegenüber von

Personen, die vor unvorstellbar langer Zeit gelebt haben, haben die Menschen

der Neuzeit seit jeher fasziniert. Mumien sind für Besucher von Ägyptenausstellungen

besonders attraktiv. Horrorfilm und Gruselliteratur haben sich des Mumienthemas

bemächtigt und bezeugen unsere Projektionen archetypischer Angstvorstellungen.

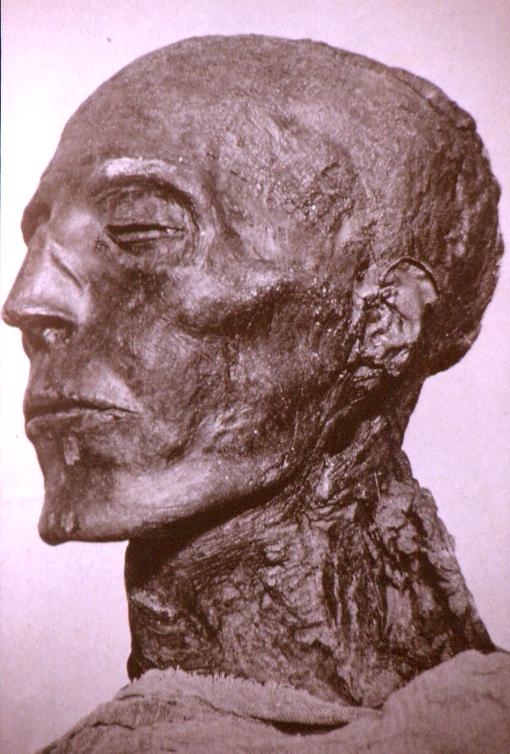

Jeder von uns kennt Boris Karloff als ‚Die Mumie', eine Filmfigur, der die Mumie

Pharao Ramses III. als Vorlage gedient hat.

Was sind Mumien?

Das Wort Mumie kommt aus dem Persischen. Es bezeichnet Bitumen, ein Kohlenwasserstoffprodukt, das im Volksmund auch schwarzes Erdpech genannt wird. Seit dem Mittelalter war der Stoff "Mumia" in Europa bekannt, und zwar erstaunlicherweise als Heilmittel.

Schon im 1. Jahrhundert n. Chr. hat der griechische Arzt Dioskurides aus Kilikien in seiner "Materia medica" das schwarze Erdpech, das er Pissasphalt genannt hat, zur Behandlung von Wunden empfohlen. Dieser Verwendung entsann man sich im Europa der frühen Neuzeit. "Natürliche Mumia" war als Medizin bis ins 18. Jahrhundert sehr beliebt.

Doch Bitumen ist selten. Der Stoff war daher äußerst wertvoll. Wiederholt diente er als Geschenk des persischen Königs an europäische Monarchen. So wurden etwa Ludwig XIV. von Frankreich oder Katharina die Große von Rußland mit dieser Gabe ausgezeichnet.

Mumien als Arzeimittel?

Der Bedarf an Erdpech war immer wesentlich größer als der Vorrat. Schon im 12. Jahrhundert hatte der arabische Arzt Abd al-Latif vorgeschlagen, anstelle des Bitumens die harzähnlichen Substanzen aus dem Inneren einbalsamierter Leichen zu verwenden. Als dies immer noch nicht ausreichte, ging man dazu über, einfach ganze Mumien zu zermahlen. Der französische König Franz I. trug zu Beginn des 16. Jahrhunderts immer einen Beutel zermahlene Mumie bei sich, um gegen Verletzungen gerüstet zu sein.

Im 16. und 17. Jahrhundert führte jede Apotheke, die etwas auf sich hielt, dieses obskure Arzneimittel. Der Handel mit dem Produkt Mumie erfolgte auf den damals üblichen Routen: zumeist von Alexandria ausgeführt, wurde es in Venedig, Lyon oder Marseille umgeschlagen und in die einzelnen europäischen Länder importiert. Waren echte Mumien nicht zur Hand, nahm man eben Fälschungen. In dunklen Gassen orientalischer Bazare gab es geschäftstüchtige Leute, die jüngst Verstorbene in antike Mumien verwandelten.

Nicht nur Europa "profitierte" von Mumien: im 19. Jahrhundert führte ein amerikanischer Papierfabrikant in Maine ägyptische Mumien ein, um aus den Leinenumwicklungen Papier herzustellen.

Aus Aberglauben haben Türken und Araber immer wieder versucht, den Mumienhandel zu unterbinden. Sie verdächtigten die Christen, die Mumien zu essen.

Ob das Medikament "Mumie" je irgendeine Wirkung gezeitigt hat, wurde auch in der Vergangenheit oft bezweifelt. Immerhin: noch im Jahr 1924 führte das Pharmaunternehmen Merck in Darmstadt das Produkt "Mumia vera ägyptica" in seinen Preislisten auf. Es kostete 12 Goldmark pro Kilo.

Mumien als Jahrmarktssensationen

Mumien erfreuten sich nicht nur in Arzneimittelform großer Beliebtheit. Für die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts waren sie auch eine Sensation an sich. Jedes Raritätenkabinett wollte neben seinen Tanzbären, seinem Flohzirkus und seinen menschlichen Monstern, auch eine richtig gruslige Leiche präsentieren. Viele Europäer hatten die unheimlichen Reisebeschreibungen aus Ägypten gelesen, wo von finsteren Grüften die Rede war, von tanzendem Fackellicht an den Wänden unterirdischer Gräber und uralten Leichnamen. Genau die wollte man nun auch sehen. Gaben die Originale nicht genug her, half man eben ein wenig nach. Im Jahr 1756 berichtet der Graf von Caylus in seinem Werk "Geschichte und Kunst":

"Sie (gemeint sind die Venezianer und die alexandrinischen Juden) haben oft wahren Mumien Puzwerk und Zierathe gegeben, entweder, um die Beschädigungen, die sie erlitten hatten, zu ersetzen, oder um sie mit mehrerem Vortheile los zu werden. Die beyden Mumien, die man in der Bibliothek der Cölestiner verwahrt, sind ein Beweis hiervon. Sie sind alle beyde außer ihren Kisten. Die weibliche ist ganz offen, und man sieht beynahe weiter nichts, als einen trockenen Körper und einen großen Theil harziger Materien nebst überbleibseln von Binden. Inzwischen ist die doch mit Armbändern, mit Ringen an den Beinen, an dem Hals und an den Händen gezieret. Alles dieses ist von vergoldetem Kupfer, und niemals konnten sich dergleichen Zierathen für eine Mumie schicken. ... Die männliche Mumie scheint nicht offen gewesen zu sein: aber wenn man die Natur des Leders untersucht, welches die Maske ausmachet, und die eine Art von Kappe vorstellet, die sie über den Schultern hat; so kann man leicht merken, daß man einen Betrug damit habe spielen wollen."

Balsamierung: von Herodot bis Thomas Mann

Die Begräbnissitten der alten Ägypter waren

seit langem bekannt. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der erste

"Ägyptentourist" der Geschichte, hat sie um 450 v. Chr. genau beschrieben.

"Totenklage

und Begräbnis gehen folgendermaßen vor sich: Wenn in einem Hause ein angesehener

Hausgenosse stirbt, bestreichen sich sämtliche weiblichen Hausbewohner

den Kopf oder auch das Gesicht mit Kot, lassen die Leiche im Hause liegen und

laufen mit entblößter Brust, sich schlagend, durch die Stadt; alle weiblichen

Verwandten schließen sich ihnen an. Auch die Männer schlagen sich und haben

ihr Gewand unter der Brust festgebunden."

"Totenklage

und Begräbnis gehen folgendermaßen vor sich: Wenn in einem Hause ein angesehener

Hausgenosse stirbt, bestreichen sich sämtliche weiblichen Hausbewohner

den Kopf oder auch das Gesicht mit Kot, lassen die Leiche im Hause liegen und

laufen mit entblößter Brust, sich schlagend, durch die Stadt; alle weiblichen

Verwandten schließen sich ihnen an. Auch die Männer schlagen sich und haben

ihr Gewand unter der Brust festgebunden."

Der Leichnam des Verstorbenen wird dann den Balsamierern übergeben. Herodot

schilderte die geschäftliche Seite der Angelegenheit:

"Hiernach

schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies

berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen

nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach

man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.

Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am

wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam

behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen

heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."

"Hiernach

schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies

berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen

nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach

man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.

Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am

wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam

behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen

heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."

Die Balsamierung für Reiche hat der Schriftsteller Thomas Mann in enger

Anlehnung an Herodot in seinem Josephsroman anschaulich geschildert. "Mumientechniker

und Verewigungskünstler", so schreibt er, ...

"... taten drinnen mit dem Leichnam, was die Brüder nannten: sie salbten

ihn. Aber nicht das war das rechte Wort. Mit einem krummen Eisen zogen sie ihm

das Gehirn durch die Nasenlöcher heraus und füllten die Hirnschale

mit Spezereien. Ein äthiopisches Messerchen, äußerst scharf aus Obsidian,

das sie elegant mit gespreizten Fingern führten, diente ihnen, die linke

Seite des Bauches zu öffnen, daß sie die Eingeweiden entfernten."

Die

inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.

Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,

die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge

gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes

Horus beschützt wurden.

Die

inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.

Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,

die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge

gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes

Horus beschützt wurden.

Der Leichnam erfuhr unterdessen ausgeklügelte Behandlung. Dies imaginiert

Thomas Mann:

"Die leere Leibeshöhle spülten sie gründlich mit Dattelwein

und taten statt des Gekröses das Beste hinein, Myrrhe und Würzrinde

von den Wurzelschößlingen eines Lorbeers. Sie taten es mit Handwerksgenuß,

denn der Tod war ihr Kunstgebiet, und sie hatten ihre Freude daran, wie es nun

in des Mannes Leibe so viel reinlicher und appetitlicher aussah als zu Zeit

seiner Beseeltheit. Dann vernähten sie sorglich den Schnitt und legten

den Leichnam in ein Wannenbad von Salpeterlauge für volle siebzig Tage.

Während dieser Zeit feierten sie und aßen und tranken nur, wurden aber

für jede Stunde bezahlt. Als die Badefrist um und der Tote gesalzen, konnte

das Wickeln beginnen, eine bedeutende Arbeit. Byssusbinden, vierhundert Ellen

lang, mit Haftgummi bestrichen, endlose Leinenstreifen, von denen die feinsten

dem Körper am nächsten lagen, wickelten sie ... , immer rundum, bald

neben- und bald übereinander..."

Das Eingewickeltsein erschien den Hinterbliebenen als geradezu trostloser Gegensatz

zu Leben und Beweglichkeit. In einer alten Klage heißt es:

"Weh, wehe, ... ach dieser Verlust! ... Der du so viele Leute hattest, du

bist nun im Lande, das das Alleinsein liebt! Der so gern die Füße öffnete

zum Gehen, der ist nun eingeschlossen, eingewickelt und beengt. Der so viel

feines Leinen hatte und so gern es anlegte, der schläft jetzt in abgelegten

Kleidern von gestern."

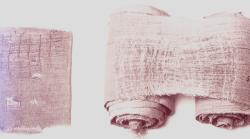

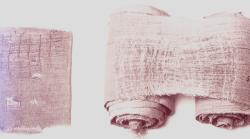

Mumienbinden

wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien

sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien

lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,

Näh- und Färbetechniken gewinnen.

Mumienbinden

wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien

sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien

lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,

Näh- und Färbetechniken gewinnen.

Viele Menschen konnten sich die Luxusvariante der Einbalsamierung nicht leisten.

Laut Herodot boten sich folgende Alternativen an:

"Wer die Kosten scheut und die mittlere Einbalsamierungsart vorzieht, verfährt

folgendermaßen: man füllt die Klystierspritze mit Zedernöl und führt

das Öl in den Leib der Leiche ein, ohne ihn jedoch aufzuschneiden und die Eingeweide

herauszunehmen. Man spritzt es vielmehr durch den After hinein und verhindert

den Ausfluß. Dann wird die Leiche die vorgeschriebene Anzahl von Tagen eingelegt.

Am letzten Tage läßt man das vorher eingeführte Zedernöl wieder

heraus, das eine so große Kraft hat, daß Magen und Eingeweide aufgelöst

und mit herausgespült werden. Das Fleisch wird durch die Natronlauge aufgelöst,

so daß von der Leiche nur Haut und Knochen übrig bleiben. Danach wird die

Leiche zurückgegeben, und es geschieht nichts weiter mit ihr. Die dritte,

von den ärmeren angewandte Art der Einbalsamierung ist folgende. Der Leib

wird mit Rettigöl ausgespült und die Leiche dann siebzig Tage eingelegt.

Dann wird sie zurückgegeben."

Herodot wies auch auf eine ganz spezielle Gefahr hin:

"Die Frauen angesehener Männer werden nicht gleich nach dem Tode zur

Einbalsamierung fortgegeben, auch schöne oder sonst hervorragende nicht.

Man übergibt sie den Balsamierern erst drei oder vier Tage später;

und zwar geschieht das deswegen, damit sich die Balsamierer nicht an den Fraün

vergehen. Es sei einmal einer wegen der Schändung einer frischen Fraünleiche

bestraft worden, den ein Berufsgenosse angezeigt hatte."

Das Herz

Für den langen, gefahrvollen Weg ins Jenseits mußte der Verstorbene geschützt sein. Der Mumie wurden zahlreiche Amulette beigegeben, je nach Vermögensstand wertvoller oder einfacher. Besonders wichtig war der Herzskarabäus, ein Käfer aus Stein oder Keramik. Das Herz, nach altägyptischem Verständnis Sitz des Verstandes und des Gemüts, hatte die Aufgabe, beim Totengericht über den Charakter und das Verhalten des Toten Rechenschaft abzulegen. Das Herz war das einzige der inneren Organe, das bei der Einbalsamierung im Körper gelassen wurde. Man wollte sichergehen, daß es im entscheidenden Augenblick auch die richtigen Worte fand. Deshalb ritzte man sie auf die Unterseite des Skarabäus.

"O Herz, das ich von meiner Mutter habe, o Herz, das zu meinem Wesen gehört, tritt nicht gegen mich als Zeuge auf, bereite mir keinen Widerstand vor dem Richter, widersetze dich mir nicht vor dem Wägemeister. Du bist mein Geist, der in meinem Leib ist ... sage keine Lügen gegen mich bei dem Gotte."

Als sich während der römischen Kaiserzeit immer mehr Ägypter zum Christentum bekannten, verschwand der Brauch der Mumifizierung. Christen lehnten diese Sitte rundweg ab. So bat der Hl. Antonius um 300 n. Chr. im Hinblick auf seine eigene Bestattung:

"Und so euch an mir gelegen ist und ihr meiner als Vater eingedenk seid, dann erlaubt niemand meinen Leib zu nehmen und nach Ägypten zu bringen, damit sie mich nicht nach ihrem Brauch balsamieren und in ihren Häusern aufbewahren."

Die Religion der Ägypter wurde zu dieser Zeit als heidnisch gesehen. Man wollte sich nicht mehr mit dem religiösen Hintergrund der Mumifizierung beschäftigen. Trotzdem hat noch der Kirchenvater Augustinus teils bewundernd, teils ironisch festgestellt, er glaube, die einzigen, die wirklich an die leibliche Auferstehung glaubten, seien die Ägypter, ...

"... denn sie erhalten die Körper ihrer Toten. Sie pflegen den Brauch, sie zu trocknen, was sie so daürhaft wie Bronze werden läßt."

Der Tod in den ägyptischen Glaubensvorstellungen

Seit der Entzifferung der Hieroglyphen durch den französischen Gelehrten

François Champollion im 19. Jahrhundert hatte sich die Ägyptologie entwickelt.

Archäologen und Ägyptologen lösten die Abenteurer und Schatzsucher

im Nilland ab. Papyri und Inschriften konnten nun gelesen werden, und es eröffnete

sich ein Zugang zur vergessenen Welt des alten Ägypten. Der religiöse

und mythologische Hintergrund der Einbalsamierung wurde erklärt und verstanden.

Ein neür, faszinierender Kosmos von großer Fremdartigkeit und tiefer Religiosität

tat sich auf.

Der Tod bedeutet für den Ägypter nicht das Ende. Die Hoffnung auf ein Weiterleben im gesegneten Jenseits, im "Westen", wo auch die Sonne alltäglich stirbt, gehört zur geistig-religiösen Grundlage eines jeden ägypters. Das Sterben an sich schätzte man dagegen überhaupt nicht.

"Der Tod ist ein unangenehmes Ereignis, eine Qülle der Tränen und des Kummers. Er reißt den Menschen weg von seinem Herd und wirft ihn unter einen Grabhügel im Westen... Niemals mehr wirst du auf die Erde emporsteigen, um das Sonnenlicht zu sehen."

Zwei Konsequenzen zog der Ägypter aus der Unvermeidbarkeit des Todes: er sorgte für das Leben im Jenseits vor, indem er sein Grab, seine "Wohnung für die Ewigkeit" herrichtete. Außerdem versuchte er so intensiv wie möglich zu leben. Diese Haltung drückt die Empfehlung des berühmten "Harfnerliedes" aus.

"Sei fröhlich, daß du das Herz vergessen lassest, daß man dich einst verklären wird. Folge deinem Wunsch, solange du lebst. ... Begehe den Tag fröhlich und werde dessen nicht müde! Siehe, niemand kann seine Habe mit sich nehmen. Siehe, niemand kommt wieder, der fortgegangen ist."

Nach altägyptischer Vorstellung zerfällt der Mensch bei seinem Tod in seine verschiedenen Elemente. Der Körper ist der vergängliche Teil. Ihn aber brauchen die geistigen Bestandteile des Individuums wie Seele, Lebenskraft, Geist und Schatten, um sich im Jenseits wieder zu einer, dem irdischen Leben vergleichbaren Existenz zu vereinigen. Der Körper muß unbedingt erhalten werden, damit er für das jenseitige Leben wiedererweckt werden kann.

"O Verstorbener, dies ist deine Gestalt, in der du auf Erden gewesen bist! Du bist lebendig und verjüngt, Tag für Tag. dein Gesicht ist offen, damit du den Herrn des Horizontes schaust."

Mit diesem Spruch des ägyptischen Totenbuches wird dem Toten sein Leib gezeigt. In der 40. Szene des Pfortenbuches, eines anderen Teils der Jenseitsliteratur, hören wir von der Wiedererweckung der Mumie.

"Erheben soll sich für euch eür Fleisch, zusammenfügen sollen sich für euch eure Knochen, umfassen sollen sich für euch eure Glieder, vereinigen soll sich für euch euer Fleisch!"

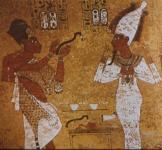

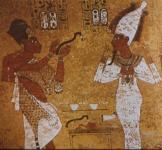

Die Zeremonie der Mundöffnung

Während des Begräbnisses wird die Wiederauferweckung der Mumie durch

die Zeremonie der Mundöffnung dargestellt. Der Priester tritt auf die aufrecht

gestellte Mumie zu und spricht:

"Dein Mund war geschlossen, aber ich habe für dich gerichtet deinen

Mund und deine Zähne. Ich öffne für dich deinen Mund, ich öffne

für dich deine beiden Augen. Ich habe deinen Mund geöffnet mit dem

Gerät des Anubis, mit dem Gerät aus Erz, mit dem der Mund der Götter

geöffnet wurde. ... Der Verstorbene soll gehen und sprechen ..."

Daraufhin

umarmt der Priester die Mumie und versichert:

Daraufhin

umarmt der Priester die Mumie und versichert:

"Du bist ein Gott unter den Göttern, aber du bist auch zugleich im Besitze

alles dessen, was auf Erden dein eigen war. ... Dein Fleisch blüht und

wächst, dein Blut fließt in den Adern, und alle deine Glieder sind heil

und beweglich. Du hast dein Herz, dein wirkliches früheres Herz!"

Der Tote antwortet:

"Ich bin; ich bin! Ich lebe; ich lebe!"

Grabräuber

Leider wurde die Totenruhe der Verstorbenen seit dem Altertum immer wieder

gestört. Die Fülle der Grabbeigaben, die unermeßlichen Reichtümer

im Tal der Könige stachelten zu allen Zeiten die Habgier der Menschen an.

Selbst die Aussicht, dem Toten höchstpersönlich zu begegnen, hielt

Räuber nicht von ihrer Untat ab. Auch auf Grabwänden eingemeißelte

Fluchformeln, in denen dem Grabräuber beispielsweise angedroht wurde, der

Tote werde ...

"... sein Genick packen und umdrehen wie das einer Gans"

... bewirkten wenig. Zu groß war die Versuchung, sich zu bereichern.

In einem Gerichtsprotokoll aus der Zeit der 20. Dynastie lesen wir das Geständnis

von Grabräubern, die in ein Königsgrab eingedrungen waren.

"Da öffneten wir ihre Särge und die Hüllen, in denen sie lagen.

Wir fanden diese ehrwürdige Mumie dieses Königs ... mit einer langen

Reihe von goldenen Amuletten und Schmucksachen am Hals und den Kopf mit Gold

bedeckt. Die ehrwürdige Mumie dieses Königs war ganz mit Gold überzogen

und seine Sargkasten waren innen und außen mit Gold und Silber bekleidet und

mit allerhand prächtigen Edelsteinen ausgelegt. Wir rissen das Gold ab,

das wir an der ehrwürdigen Mumie dieses Gottes fanden, und ebenso seine

Amulette und Schmucksachen, die an seinem Hals hingen, und die Hüllen,

in denen er ruhte. Die Königin fanden wir ebenso und rissen ebenso alles

ab, was wir an ihr fanden. Ihre Hüllen verbrannten wir, und wir stahlen

auch ihren Hausrat, den wir bei ihnen fanden, an goldenen, silbernen und bronzenen

Gefäßen. Wir teilten dann zwischen uns und teilten dies Gold, das wir bei

diesen Göttern gefunden hatten, an ihren Mumien, den Amuletten, Schmucksachen

und Hüllen in acht Teile."

Bis in unsere Tage werden Gräber geöffnet und die Totenruhe der Verstorbenen

gestört. Heute steht das Interesse der Wissenschaft an erster Stelle.

Mumien und Augräber

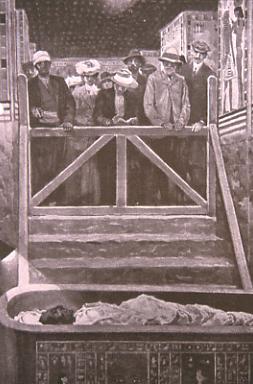

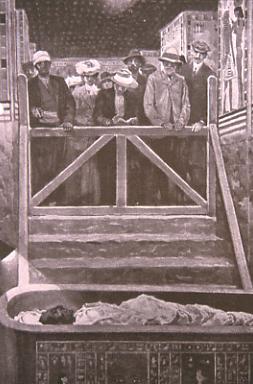

Als

im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand

eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter

Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.

Als

im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand

eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter

Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.

"Hier ist vielleicht eine Rechtfertigung gegenüber dem Vorwurf am Platz,

daß wir Tut-anch-Amun enthüllt und untersucht haben. Viele nennen unseren

Eingriff eine Entweihung und meinen, wir hätten den König ruhen lassen

sollen. Aber da das Grab nun einmal gefunden war und Grabräubereien zu

allen Zeiten vorgekommen sind, hätte die Erwartung ungeheurer Reichtümer

in dem Königsgrab den Räubern keine Ruhe gelassen. Der Gedanke, daß

nur einige Fuß unter der Erde ein ungeheurer Schatz verborgen liegt, wäre

zu verlockend gewesen. Selbst das Aufstellen einer starken Wache hätte

Raubversuche nur zeitweise verhindert. Jedes Nachlassen der Wachsamkeit hätte

die Diebe auf den Plan gebracht. Jetzt sind die Gegenstände im Antikenmuseum

geborgen, statt von Dieben und Händlern in alle Erdteile verstreut zu werden.

...

Hätten wir die Mumie nicht ausgewickelt - die Diebe in ihrer Gier nach

Kostbarkeiten wären weniger sorgfältig mit ihr umgegangen, und die

Wissenschaft wäre um die genaü anatomische Untersuchung gebracht worden."

Die Mumie des Tut-anch-Amun ist die einzige der Königsmumien, die noch

heute in ihrem Sarkophag im Grab selbst liegt. Genau von diesem Grab nahm auch

die Legende des sogenannten Fluchs der Pharaonen ihren Ausgang. Man erzählte

sich, der Entdecker des Grabes, Howard Carter, habe ein Tontäfelchen gefunden,

worauf einem Eindringling in das Grab angedroht wurde, "der Tod werde auf schnellen

Schwingen zu ihm kommen." Merkwürdigerweise ist dieses Täfelchen verschollen,

und man darf mit Fug und Recht bezweifeln, ob es je existiert hat. Dennoch:

die Legenden vom Fluch der Pharaonen hielten sich hartnäckig, gefördert

und ausgeschmückt von Journalisten, die genau wußten, welche Gruselgeschichten

ihre Leser liebten. Ganz bewußt wurden Unwahrheiten gedruckt, um Auflagen zu

steigern. So hieß es über die Untersuchung der Mumie Tut-anch-Amuns:

"Die Obduktion ... hatte tragische Folgen. Alfred Lucas (der Chemiker der

Altertümerverwaltung) erlag bald darauf einem Herzanfall. Wenig später

starb Prof. Derry, der den ersten Schnitt an der Mumie Tut-anch-Amuns ausgeführt

hatte, an Kreislaufversagen."

Wenn hier ein Fluch der Auslöser der Todesfälle war, dann handelte

es sich um einen Fluch mit Langzeitwirkung. Die Mumie Tut-anch-Amuns wurde am

11. November 1925 untersucht. Alfred Lucas starb 1945, Douglas Derry gar erst

1961 als betagter Mann von 87 Jahren.

Ob Fluch oder nicht: Mumien waren eines der interessantesten Kapitel der Ausgrabungsgeschichte

in Ägypten. Einer der frühen Entdecker, der Abenteurer Giovanni Belzoni,

beschieb die Entdeckung eines Grabes, das mehrere Mumien enthielt.

"Aber was für ein Ruheplatz! Umgeben von Toten, von Haufen von Mumien

an allen Seiten ... Das Schwarz der Wand, der wegen des Saürstoffmangels

nur schwache Schein der Kerzen und Fackeln, die verschiedenen Gegenstände

um mich herum, die miteinander zu sprechen schienen, und die Araber mit den

Kerzen und Fackeln in Händen, nackt und staubbedeckt und selber wie lebende

Mumien, dies alles gab ein unbeschreibliches Bild. ... (Ich suchte mir) einen

Ruheplatz, fand einen und wollte mich setzen, aber als mein Gewicht auf dem

Körper eines ägypters lastete, wurde dieser eingedrückt wie eine

Hutschachtel. Natürlich hätte ich mein Gewicht mit den Händen

abstützen können, aber auch sie fanden keinen besseren Halt; so versank

ich also unter dem Knirschen von Knochen, Lumpen und hölzernen Behältern

völlig in den zerbrochenen Mumien, und es erhob sich ein solcher Staub,

daß ich eine Viertelstunde still liegen bleiben mußte, bis er sich wieder gelegt

hatte."

Die Entdeckung der Königsmumien

Der

sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren

schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben

und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen

Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte

in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte

die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.

Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder

schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.

Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,

zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in

einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten

in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und

den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor

ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden

sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,

um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu

retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.

Der

sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren

schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben

und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen

Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte

in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte

die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.

Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder

schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.

Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,

zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in

einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten

in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und

den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor

ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden

sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,

um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu

retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.

"Man konnte nur kriechend weiter kommen, ohne zu wissen, wohin man Hände

und Füße setzen sollte. Die Särge und Mumien, in der Eile nur flüchtig

beim Schein einer Kerze besichtigt, trugen historische Namen: Amenophis I., Thutmosis

II., in der Nische nahe an der Treppe Ahmose I. und sein Sohn Siamun, Seqenen-Re,

die Königin Ahhotep, Ahmes-Nofretari und andere. Hinten im Zimmer erreichte

das Durcheinander den höchsten Grad aber man konnte auf den ersten Blick

das Vorherrschen des der 20. Dynastie eigenen Stils erkennen. Die Meldung des

Mohamed Achmed Abd-er-Rassul, welche anfangs übertrieben schien, war nur

ein schwacher Ausdruck der Wahrheit: wo ich ein oder zwei unbedeutende Könige

zu finden erwartete, hatten die Araber ein ganzes Grabgewölbe von Pharaonen

aufgestöbert. Und was für Pharaonen! Vielleicht die berühmtesten

der ägyptischen Geschichte, Thutmosis III. und Sethos I., Ahmose, der Befreier

und Ramses II., der Eroberer. Herr Emil Brugsch glaubte, das Spiel eines Traumes

zu sein, als er unverhofft in solche Gesellschaft geriet, und ich frage mich noch,

wie er, ob ich wirklich nicht träume, wenn ich das sehe und mit den Händen

greife, was einst der Leib so vieler bedeutender Männer war..."

Während des Transports der Königsmumien in das Museum von Boulaq, das

spätere ägyptische Museum von Kairo, ereignete sich etwas sehr Eigenartiges.

"Am 11. Juli abends waren endlich alle Mumien und Särge in Luxor, gehörig

verpackt in Matten und Tücher. Drei Tage später kam der Museumsdampfer;

nachdem er eben beladen war, kehrte er mit seiner Fracht an Königen nach

Boulaq zurück. Merkwürdig! Von Luxor bis Quust folgten die Fellachenweiber

mit aufgelösten Haaren heulend dem Schiff an beiden Ufern des Nil und die

Männer schossen mit ihren Flinten, wie sie das bei Begräbnissen zu thun

pflegen."

Angesichts dieses aufregenden Fundes ist es nicht verwunderlich, wenn Ausgräber

in den folgenden Jahren hofften, auf ein weiteres Versteck von Königsmumien

zu stoßen.

1898 war es soweit. Victor Loret, ein französischer Ägyptologe, entdeckte

das Grab Amenophis II. Dieses Grab war gleich mehrfach bewohnt.

"Ich ging mit meiner Kerze vorwärts und - welch gräßlicher Anblick!

- da lag ein Körper auf einem Boot, schwarz und häßlich, das Gesicht

mit einer Grimasse mir zugewandt. Er starrte mich an. ... Einen Moment war mir

nicht klar, daß es sich hier um eine ausgewickelte Mumie handelte. ... War dies

ein Menschenopfer? Oder ein Grabräuber, ermordet von seinen Komplizen ...?"

Wie sich später herausstellte, war die Mumie eines Prinzen ausgeraubt worden,

noch bevor die Salböle ganz getrocknet waren. Die Grabräuber hatten

den Leichnam achtlos auf das Modellboot geworfen, wo sie dann festklebte.

Die Mumie des Pharao Amenhotep II. lag noch in ihrem Sarkophag. Schon das war

eine echte Sensation! Doch dann fand Loret eine fast ganz zugemaürte Seitenkammer.

Sie wurde geöffnet, und der Archäologe stand erschüttert vor der

Entdeckung seines Lebens. Acht Pharaonen lagen vor ihm: Thutmosis IV., Amenophis

III., Merenptah, Siptah, Sethos II., Ramses IV., Ramses V., und Ramses VI. Das

zweite große Sammelversteck war gefunden! Per Schiff wurden die Könige nach

Kairo gebracht.

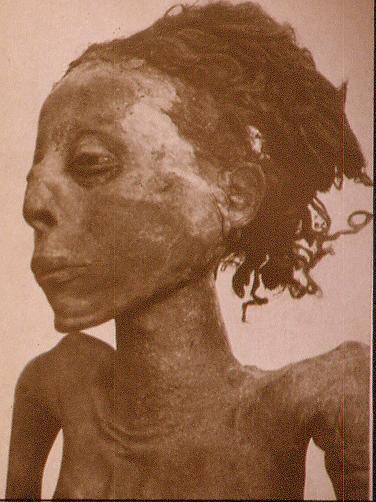

Bei der Untersuchung im ägyptischen Museum stellte man fest, daß sich die

Königsmumien teilweise in einem beklagenswert ramponierten Zustand befanden.

Diebe hatten sie auf der Suche nach Kostbarkeiten schwer beschädigt. Die

Mumienspezialistin Dr. Renate Germer schreibt:

"Besonders schlimm erging es Ramses VI. Die Grabräuber hatten seine Mumie

buchstäblich zerhackt, die Gliedmaßen vom Körper getrennt und den Kopf

gespalten. Beim erneuten Einwickeln legten die Priester die Reste auf ein Brett

und aus Versehen sogar noch Teile von zwei weiteren Individün mit hinzu,

die Hand einer Frau und den Unterarm mit Hand eines anderen Mannes."

Das Who's who der Königsmumien

Die Identifizierung der einzelnen Pharaonen ist nicht immer zweifelsfrei

möglich. Die Mumien lagen nicht mehr in ihren ursprünglichen Särgen,

die Aufschriften auf den Mumien selbst stimmten oft nicht mit denen auf den Särgen

überein. Ein besonders krasses Beispiel nennt Frau Dr. Germer:

"So befand sich die als ‚Amenophis III.' beschriftete Mumie in einem Sargunterteil,

das den Namen ‚Ramses III.' trug, mit einem Sargdeckel, der mit dem Namen ‚Sethos

II.' und einer zusätzlichen Tinteninschrift ‚Amenophis III." versehen war."

Die heute zur Verfügung stehenden technischen Mittel erlauben eine sehr genaü

medizinische Untersuchung der Leichname. Das vergrößert die Verwirrung über

die tatsächliche Identität der Mumien. So kann das ungefähre Sterbealter

der Könige bestimmt werden, das sich oft nicht mit den aus historischen Qüllen

erschlossenen Regierungsjahren deckt. Der Vergleich der Schädelformen und

Knochenstruktur läßt Rückschlüsse auf den Grad der Verwandtschaft

zu, und der entspricht vielfach nicht der bislang angenommenen Identifikation.

Das "Who is Who" unter den Königsmumien ist Gegenstand kontroverser Debatten,

die in der Fachliteratur und heute sogar im Internet geführt werden.

Mumien als Datenlieferanten

Röntgendiagnostik, Computertomographie und moderne chemische Analyseverfahren

erlauben heute Rückschlüsse auf Ernährung und Krankheiten der

Verstorbenen. Wir lesen, daß die alten Ägypter an Bilharziose erkrankten

und von Parasiten gepeinigt wurden. König Merenptah hat in seinen letzten

Jahren an schwerer Arthrose, Arteriosklerose und an schmerzhaften Zahnabszessen

gelitten, wie viele seiner Zeitgenossen. Es hat Lepra gegeben und wahrscheinlich

auch Pocken. Die Staublunge wurde an einer Mumie nachgewiesen; vom stark verkrüppelte

Fuß des Pharao Siptah kann man auf das Vorkommen von Kinderlähmung schließen.

Der Nachweis von bestimmten Trichinen in einer Mumie ist der Beweis, daß die

Ägypter gern Schweinefleisch gegessen haben.

Mumien

geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten

Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das

ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger

Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation

einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.

Mumien

geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten

Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das

ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger

Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation

einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.

Mumien mögen heute in erster Linie Datenlieferanten für die Wissenschaft

sein. Doch vergessen wir nicht: für die alten Ägypter sind sie der

Ort, wohin Seele und Lebenskraft zurückkehren, die große Hoffnung für

die Zeit nach dem Tod

"Ein schönes Begräbnis, möge es in Frieden kommen, wenn deine

70 Tag in deiner Leichenhalle vollendet sind, und du auf den Katafalk gelegt

bist. Du wirst von frischen Stieren gezogen, und die Wege sind mit Milch besprengt,

bis du den Eingang deines Grabes erreichst. Die Kinder deiner Kinder, alle vereint,

sie weinen mit sehnendem Herzen. ... Deine Glieder und deine Knochen sind vollständig,

wie es dir zukommt. Dir werden Verklärungssprüche vorgelesen, und

das königliche Totenopfer wird an dir vollzogen. Dein Herz ist bei dir,

wie es richtig ist. ... Du kommst in deiner früheren Gestalt wie am Tage,

an dem du geboren wurdest."

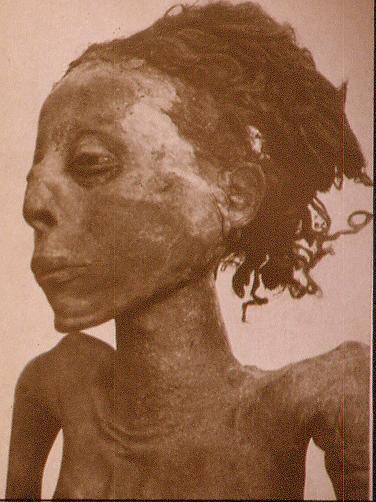

Mumie der Priesterin Nesitanebascheru

Spätzeit, 23. Dyn.

"Hiernach

schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies

berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen

nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach

man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.

Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am

wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam

behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen

heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."

"Hiernach

schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies

berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen

nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach

man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.

Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am

wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam

behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen

heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung." Die

inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.

Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,

die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge

gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes

Horus beschützt wurden.

Die

inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.

Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,

die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge

gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes

Horus beschützt wurden. Mumienbinden

wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien

sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien

lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,

Näh- und Färbetechniken gewinnen.

Mumienbinden

wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien

sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien

lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,

Näh- und Färbetechniken gewinnen.

Als

im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand

eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter

Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.

Als

im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand

eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter

Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen. Der

sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren

schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben

und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen

Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte

in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte

die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.

Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder

schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.

Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,

zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in

einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten

in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und

den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor

ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden

sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,

um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu

retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.

Der

sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren

schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben

und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen

Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte

in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte

die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.

Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder

schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.

Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,

zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in

einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten

in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und

den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor

ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden

sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,

um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu

retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben. Mumien

geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten

Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das

ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger

Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation

einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.

Mumien

geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten

Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das

ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger

Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation

einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.